تدرّجُ الكتابة في أطوارها الأولى

مرت الكتابة في تاريخ الإنسان بأطوار متعاقبة، تدرّج فيها التعبير من الصورة المحسوسة إلى الرمز الصوتي المجرّد، غير أنّ أحداً لا يستطيع الجزم بأول من وضع الخط ولا بالشكل الذي ابتدأت به الكتابة، إذ إنّ نشأتها ترجع إلى عصورٍ موغلة في القِدم، لم تترك شواهد قاطعة على بدايتها الأولى. إلا أنّ الدراسات الأثرية والنقوش المكتشفة بينت أن الكتابة تطورت تطوراً متدرجاً، حتى استقرت على الصورة الهجائية المعروفة اليوم، ومرّت في خمس مراحل رئيسة، يمكن تلخيصها على النحو الآتي:

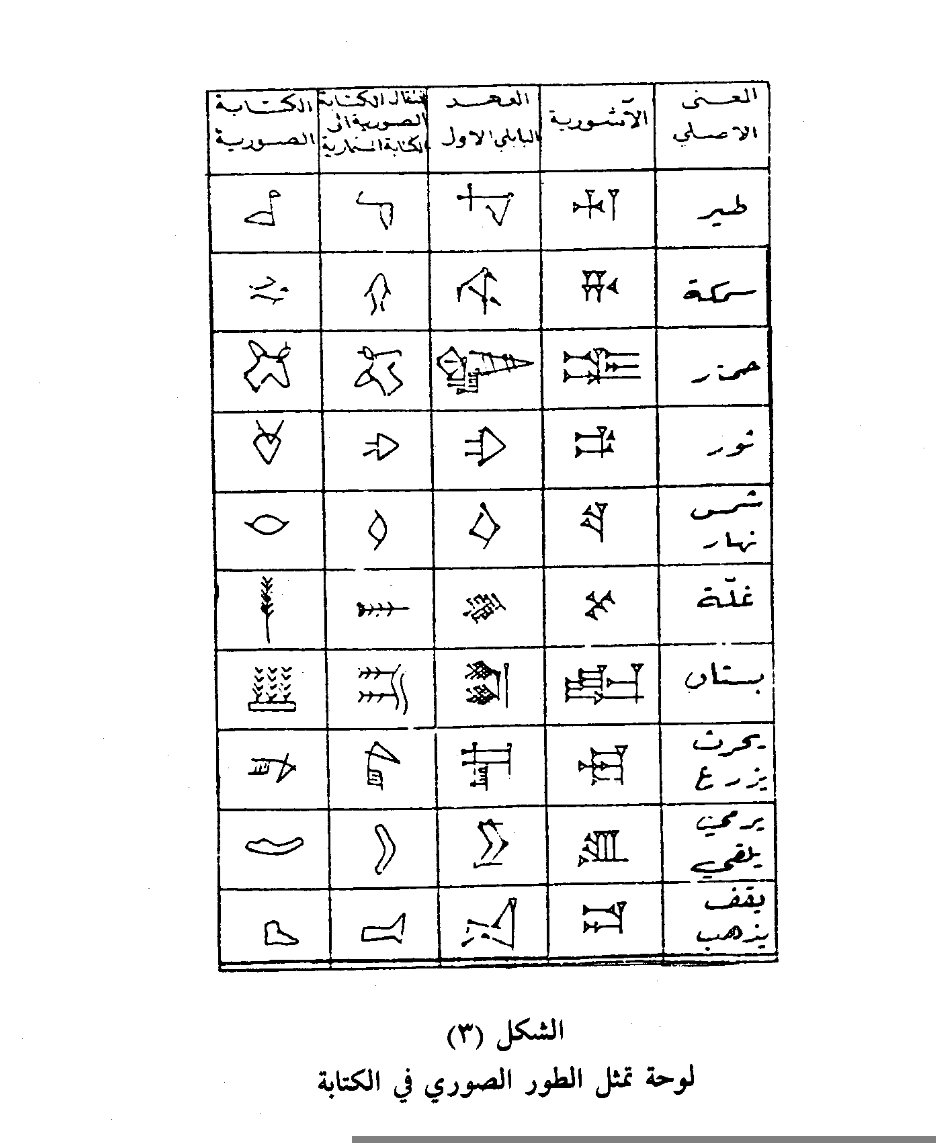

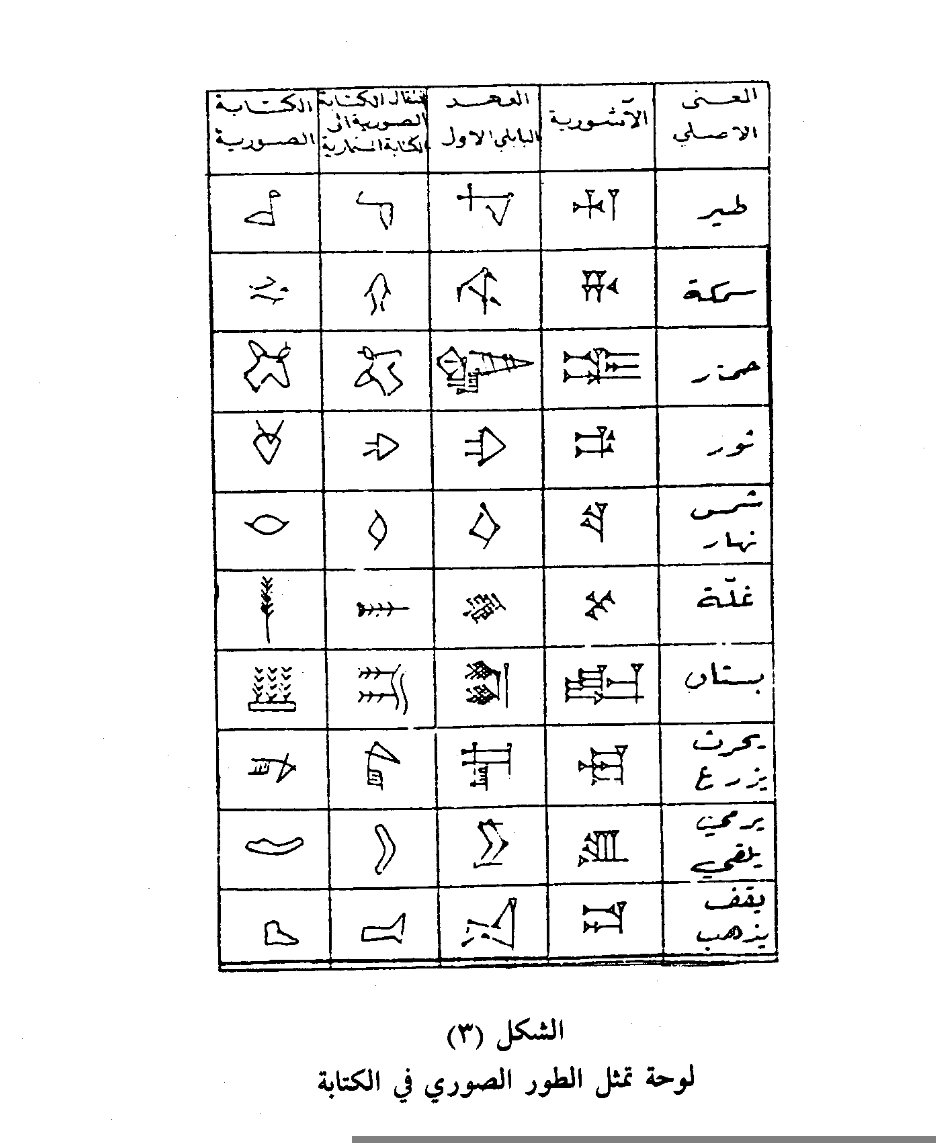

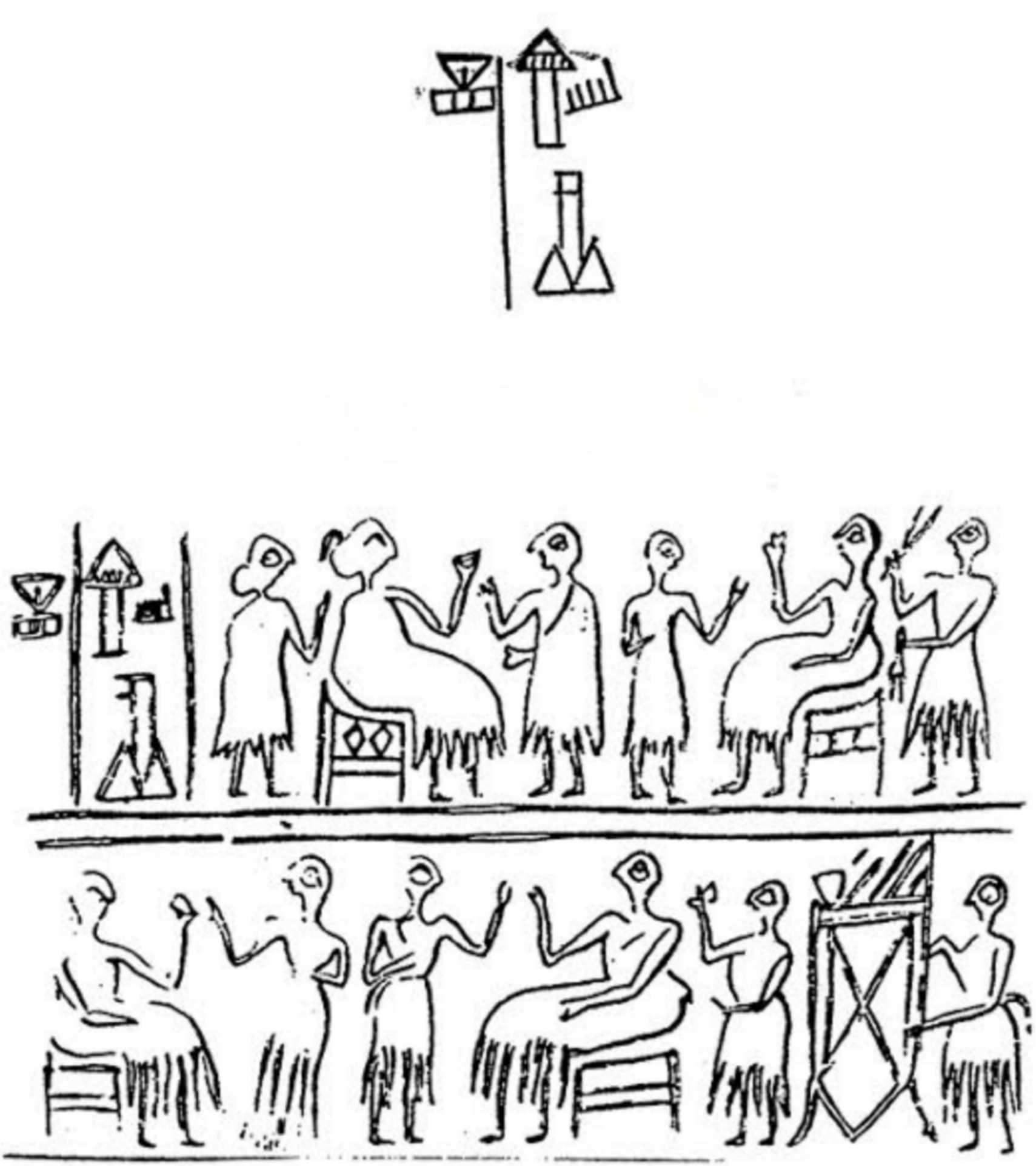

- الطور الصوري: وهو أقدم المراحل التي خرج فيها الفكر الإنساني من دائرة الذهن إلى عالم المادة، فكان التعبير عن الأفكار يتمّ بالرسم المباشر للأشياء. فإذا أراد الإنسان القديم أن يخبر عن صيده، رسم رجلاً يحمل رمحاً أو قصبة، وفي طرفها سمكة، وإلى جانبها ماء أو نهر، فيُفهم المقصود دون حاجة إلى كلمات. كانت الصورة إذن هي اللغة، وكان الرسم هو البيان.

- الطور الرمزي: وفي هذا الطور تطوّر التعبير من الصورة الواقعية إلى الرمز الاصطلاحي، فأصبحت الصورة لا تدل على ذات الشيء فقط، بل ترمز إلى معنىٍ مجردٍ يُفهم بالاصطلاح. فإذا أراد الإنسان أن يعبر عن الجوع رسم إنساناً يضع يده على فمه، وإذا أراد النهار رسم شمساً في الأفق، وهكذا اتخذت الرسوم دلالاتٍ رمزية متفقاً عليها، فكانت بداية الوعي بأن الصورة يمكن أن تحمل معنىً غير ذاتها.

- الطور المقطعي: وهنا تبدأ الكتابة في التحول إلى نظام لغوي له بناء صوتي. فقد انتقل الإنسان من تصوير الفكرة إلى تصوير المقطع اللفظي، فصارت الصورة تدل على مقطع من الكلمة لا على معناها. فإذا أريد لفظٌ مركب من مقطعين، رُسمت صورتان تدلان على صوتين متتابعين، مثل أن ترسم صورة الكف لتدل على صوت "يد" لا على اليد نفسها. وقد ظهرت هذه المرحلة بوضوح في الكتابة البابلية والمصرية القديمة، إذ لم يكن نظام الحروف الهجائية قد وُجد بعد.

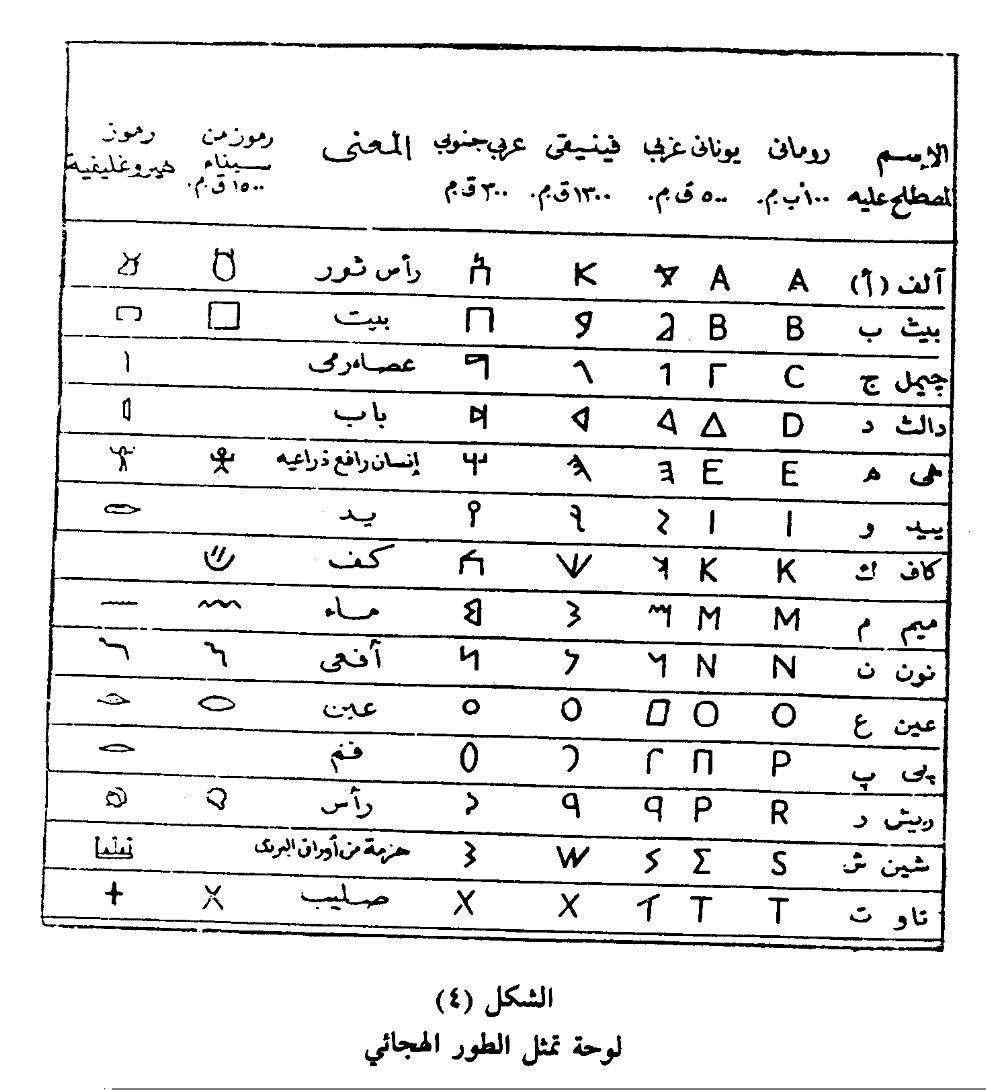

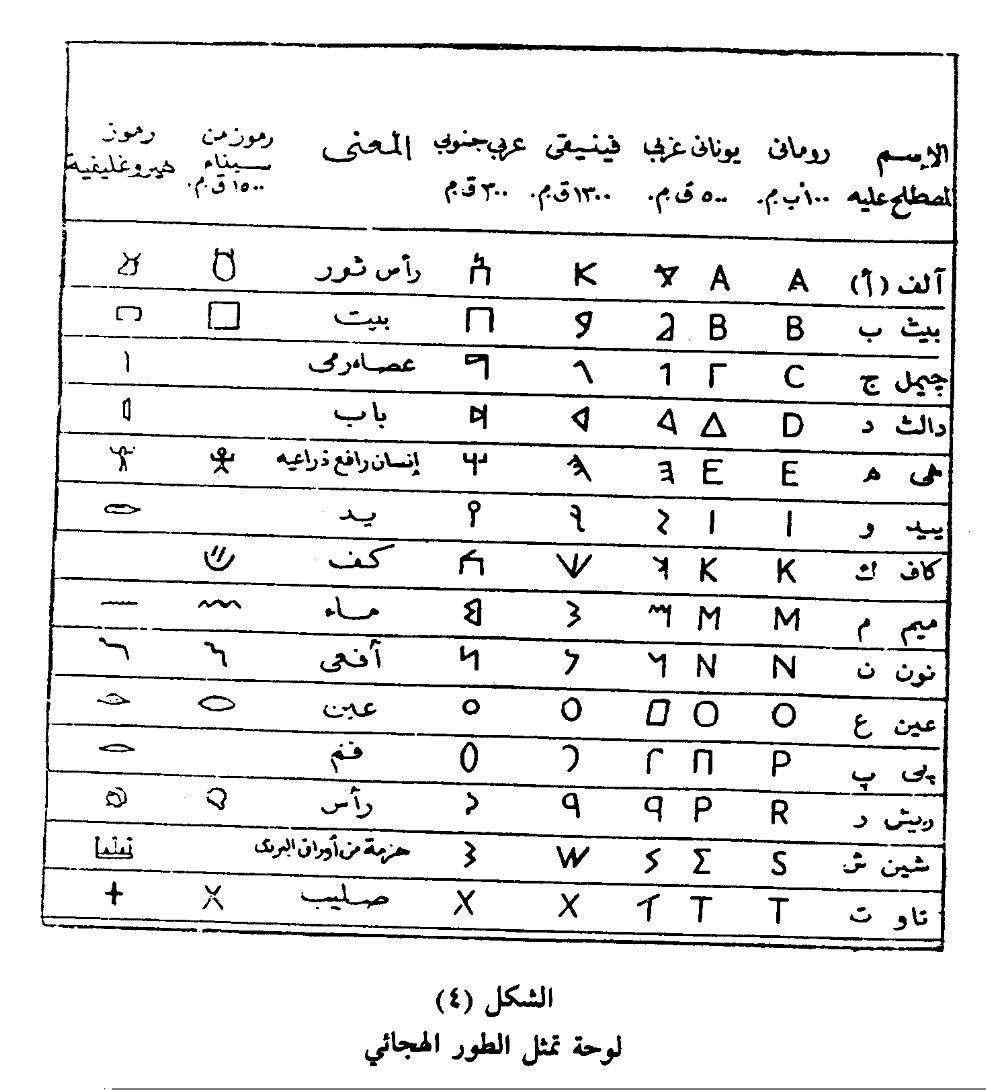

- الطور الصوتي: وهو امتداد طبيعي للطور المقطعي، إذ لجأ الإنسان إلى استخدام صور الأشياء التي يبدأ اسمها بالصوت المطلوب. فصورة الكلب مثلاً أصبحت ترمز إلى صوت الكاف، وصورة الغزال إلى صوت الغين، على نحو ما يُدرَّب الأطفال اليوم على تهجئة الحروف: أ أسد، ب بقرة. وكان هذا الطور نقلةً نوعية، إذ بدأت الكتابة تقترب من التعبير الصوتي الخالص الذي يرمز إلى أصوات اللغة لا إلى معانيها.

- الطور الهجائي: وهو المرحلة الأخيرة من تطور الكتابة، وفيه استغنى الإنسان عن الصور نهائياً، وابتكر رموزاً خاصة تمثل الأصوات المكونة للكلمة. وكان السومريون من أوائل الأمم التي سلكت هذا الطريق، فاخترعوا علاماتٍ تشبه المسامير تُكتب على الطين، بلغ عددها نحو ستمائة علامة في بدايتها، ثم اختُزلت إلى ما يقارب المائة والخمسين، وكانت تُعرف بالخط المسماري. غير أن هذا النظام ظل صعب التعلم، لكثرة رموزه وتشابهها، فكان انتقال الشعوب التالية إلى نظامٍ أبسط أمراً حتمياً.

وعند النظر العام، يتبين أن الخط المسماري الأول كان مزيجاً من الطريقتين الرمزية والصوتية، بخلاف الخط الهيروغليفي الذي غلبت عليه النزعة التصويرية. ويرى أصحاب النظرية البابلية في نشأة الخط أن الأبجدية الفينيقية انحدرت من الخط المسماري بعد أن جُرّد من تعقيده واتخذ شكلاً هجائياً خالصاً. وقد أكد هذا الرأي ما اكتُشف في أوغاريت من نقوشٍ مسمارية ذات نظامٍ هجائي واضح.

وقد ظلّ أمر الكتابة المسمارية مجهولاً حتى أوائل القرن التاسع عشر، حين نجح العالِم الألماني كروتفند سنة ١٨٠٢م في حل رموزها وتنظيم أبجديتها، ففتح بذلك باب البحث في تطور الكتابة الإنسانية، وأصبح علم نشوء الخط علماً قائماً بذاته، تُبنى عليه الدراسات التاريخية واللغوية اللاحقة.

المداخلات العلمية (0)

انضم للمداخلات العلمية

سجل دخولك لتشارك وتضيف مداخلتك الأكاديمية على هذه الدراسة.

تسجيل الدخول للمشاركةلا توجد مداخلات بعد. كن أول من يضيف مداخلة!